5/5(祝)に東京都港区高松地区スポーツ教室「忍者の技と防災・護身」が開催されました。2/20日の忍者教室レポートにつづき、今回の教室の模様もあゆむがレポートします。

今回も2部制で1回目は小学生の部で18名、2回目は一般の部で中学生以上でしたが半数は60歳以上で最高齢が75歳の9名でした。内容は下記の通りです。

1.演武(5分)

2.忍術の修行(60分)

3.休憩、忍者と写真撮影&質問(10分)

4.忍具の説明(20分)

5.修了試験(10分)

教える内容は同じですが、年齢層によって重点を置くポイントを変えました。小学生は体を動かすことを中心に、大人は豆知識や技術などの説明を多めに行いました。

担当の忍者

忍者は武蔵一族の和近、紫龍、自来也、武堂の4名とサポートでこあゆ、ツバメの6名体制です。

表演

九字護身法(和近)、刀(自来也)による四方祓い、棒術(紫龍)、二刀小太刀(武堂)、鎖分銅(和近)の表演でした。

忍術の修行

表演は武術中心でしたが、忍者の役割と必要なスキルについての質問からはじまりました。スパイなどの回答もあり、戦う集団でない認識が浸透してきているようです。

簡単に忍者は侍から依頼を受けて、調査などが中心で、記憶する、素早く移動する、隠れるなどのスキルが重要と解説がありました。

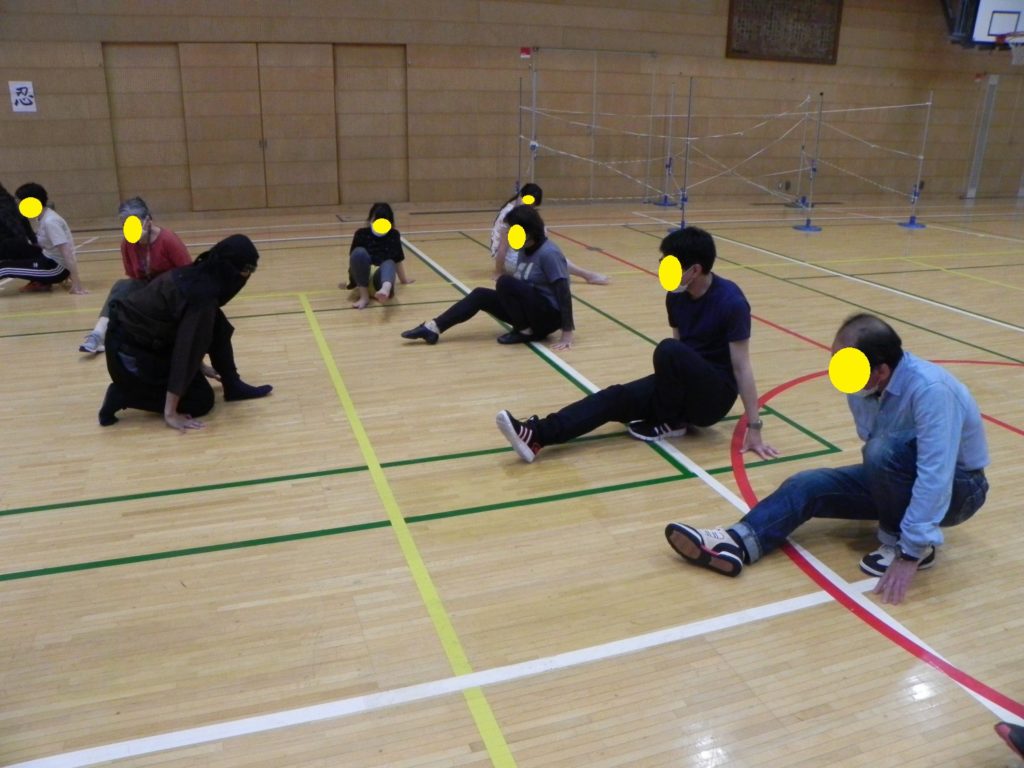

修行は移動法、隠形法、早九字を行いました。まずは移動法として忍び歩きをはじめ6種の移動法です。忍び歩きはバランスをとったり、目をつぶって移動し、暗い中をイメージしながら行いました。うつ伏せはヤモリを、仰向けはヘビのイメージしながら身体を動かす練習です。イメージにより身体を効果的に使える体感が中心となりました。

足探りは座ったまま危険なものがないか足で探りながら進んでいきますが、柔軟性が必要です。四つ足は猫のように静かにしなやかに移動する練習ですが、犬との違いを質問されました。猫と犬を実演し違いを説明し、塀の上などを歩く為に必要な猫の動作のポイントが説明されました。小学生ならニャーと鳴きマネをすると思いましたが真面目に取り組んでいました。

続いて隠れ方です。丸くうずくまる「うずら隠れ」と立ったまま動かない「観音隠れ」の2種類を練習しました。どちらも動かないが重要なポイントです。うずら隠れは地震の際にダンゴムシのポーズとして机の下に入る動作と共通していますが、違う点は耳をふさぐ事です。観音隠れは目を隠してます。これは動揺して敵に察知されない為に、外界の情報をシャットアウトするとのこと。そのほかにもいくつかポイントの説明がありました。災害時は逆に情報を収集し、どうするか判断しないといけません。その違いも簡単に説明されました。

続いて呼吸と横隔膜の動きで重心の上げ下げをおこないました。肋木(ろくぼく)につかまって、重心を上げながら飛び上がり感覚を掴んでから、カエルをイメージしてとび箱に飛び乗る、飛び降りるの動作にチャレンジです。

修行の部の最後は呪術の早九字です。刀印の作り方と格子状に声を出しながら九字を切る動作を繰り返し練習しました。大人の部では極限集中(ゾーン)への入り方の3つのポイントとその中のルーティーンについてふれ、早九字や刀印をルーティーンに使うのも良いと説明がありました。

忍具の説明

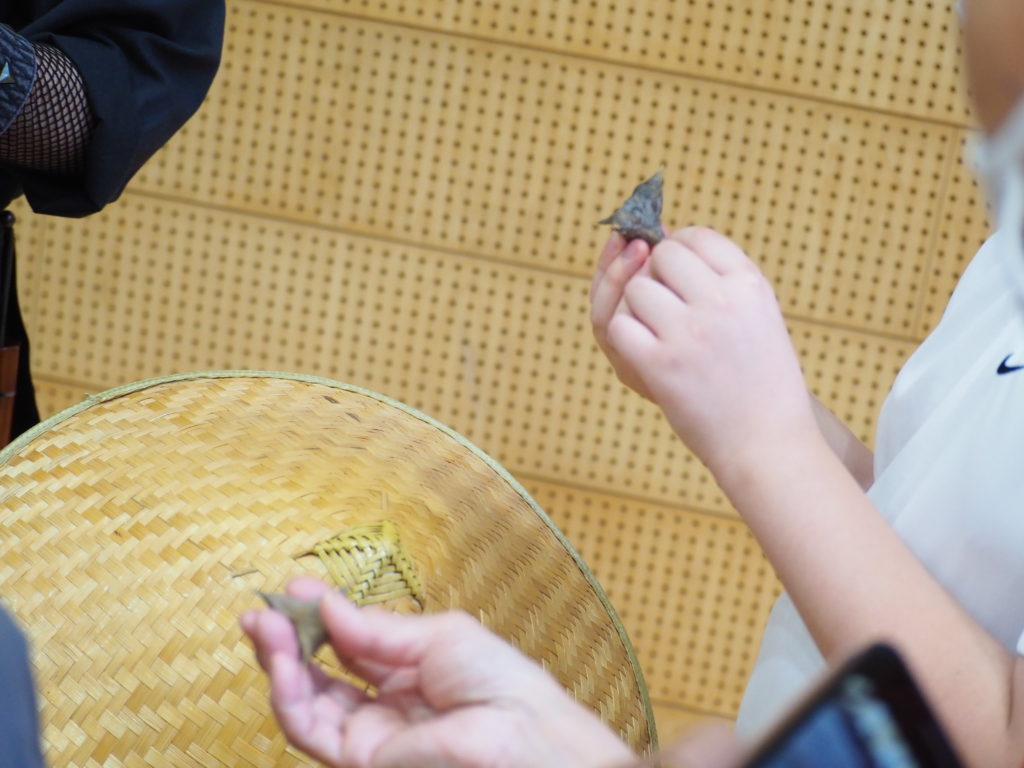

忍び六具、鎖鎌、手裏剣、苦無、がんどう、火打ち石、手甲、仕込み錫杖など実演をまじえながら説明がありました。紫龍が空の箱から沢山のアメ玉を突然出す、消すの忍者マジックなども披露しながらの説明です。参加者は天然のヒシに興味深々でした。採取の仕方や、実際に踏んだ体験談の紹介もありました。また、下駄に小刀が隠されているのに驚いていました。

修行の成果を確認

本日の忍者修行の成果を確認し、課題をクリアすれば認定証の授与です。

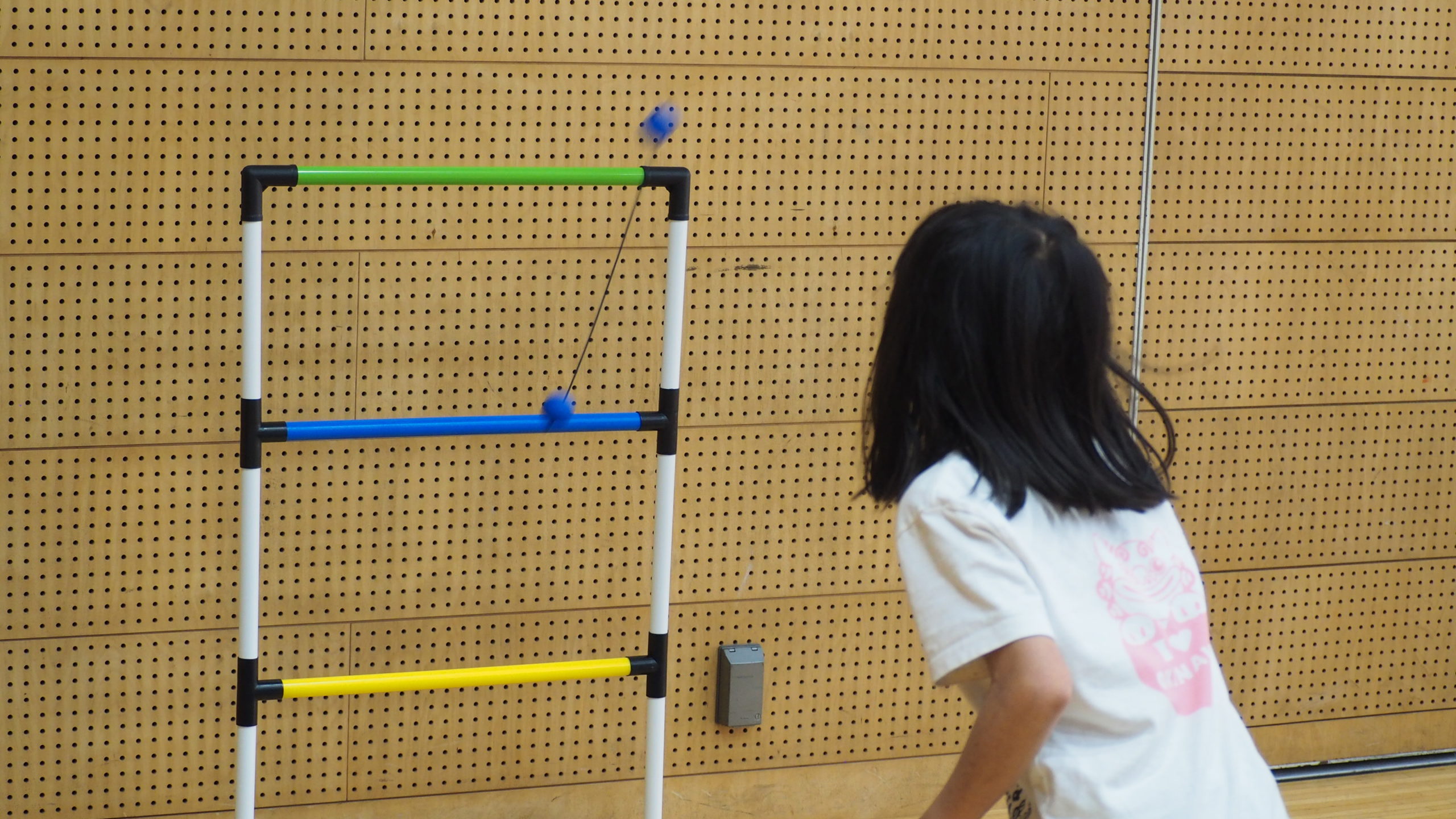

塀の上を静かに歩き、刀の攻撃をかわし、暗い中を手探りで移動して、障害物を越えながら、「うずら隠れ」や飛び降り床を転がりながら移動。忍者はとっさになんでも使えなければなりません。手裏剣と投石紐の練習はしていませんが敵をイメージしてバランスをとりながら手裏剣を打つ、投石紐を投げ敵に絡める事も必要なスキルです。

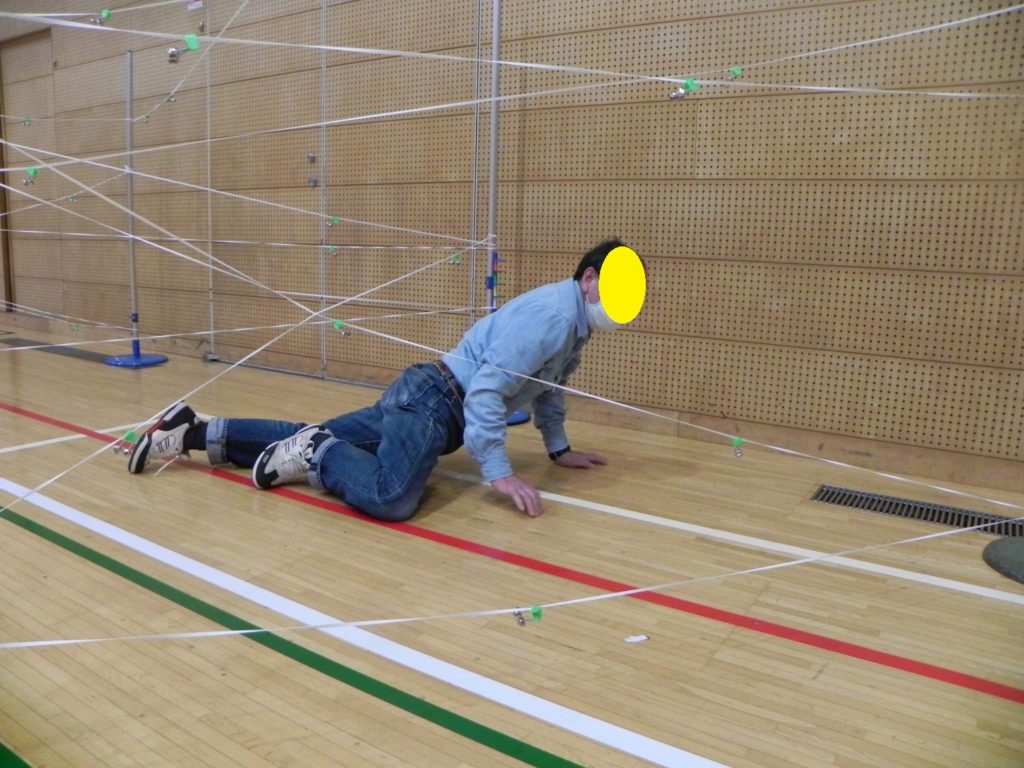

スパイ映画の赤外線防犯システムのような蜘蛛の巣状ゾーン(鳴子)。張り巡らされたゴムには鈴がついており、触れるとなります。鈴が鳴ったらすぐさま「うずら隠れ」、バランス力と柔軟性と集中力が試されます。蜘蛛の巣ゾーンを抜け、数々の品を記憶して忍者に伝える。記憶力は忍者にとって重要なスキルです。

最後に早九字を一人ずつおこない、修了証を授与して本日の修行は終了です。

修了証は大人用と子供用があります。

小学生は修練を積んで大人用へもチャレンジしてね!

おまけ

休み時間にこんな事もしていました。

最後に集合写真

2回の忍者体験終了後に集合写真。

お疲れ様でした!

by あゆむ

コメント